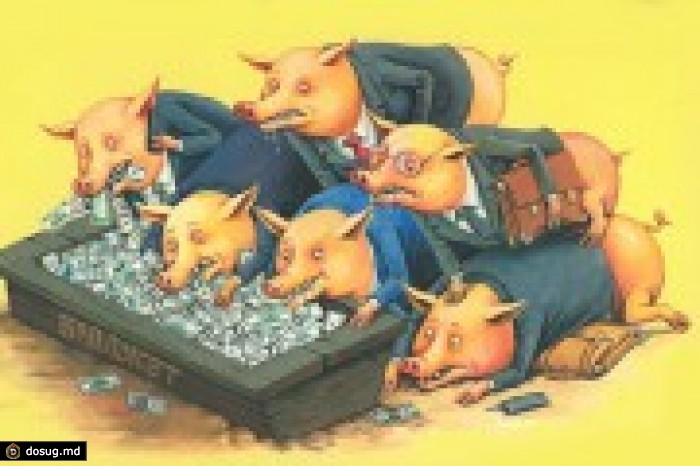

Кто берет взятки в Молдове?

Вопрос о том, кто берет взятки в Молдове, интересует почти всех граждан, считающих самих себя честными людьми, которых кто-то, совершенно «неведомый им», постоянно обворовывает, от чего их жизнь становится всё хуже. Однако, на мой взгляд, куда сложнее, наверное, было бы ответить на вопрос, кто вообще не берет взятки сегодня в Молдове?

Почему? Да потому, что берут взятки в Молдове сегодня практически все, у кого есть для этого хотя бы самая малейшая возможность. Масштабы взяточничества в каждом конкретном случае, конечно, очень разные, порой совершенно несопоставимые, но ведь суть-то от этого, увы, совершенно не меняется. Взятка остаётся взяткой.

Зарисовки из молдавской жизни

Рассказ известного телеведущего о «дорожном рэкете»:

"Я человек известный. В Молдове меня практически все знают. Да, правила дорожного движения я иногда нарушал, но всегда обходилось лишь устными замечаниями. Но недавно совершил пустячное нарушение. Тут же отановили. Узнали. И открыто потребовали деньги. Дал им 30 леев. Взяли. Конечно, и сам я, и они, тем более, понимали, что это смехотворно мало.

Но у меня с собой просто больше не было наличных, а они, полагаю, решили, что слишком «зарываться» не нужно. Главное, что хоть что-то дал.

А вот примерно за месяц до этого происшествия в Кишинёве, находясь в Румынии, я тоже нарушил правила. Остановили. Предлагал румынским полицейским 200 евро. Не взяли! Да ещё и пригрозили передать дело в суд по обвинению в предложении взятки. Как говорится, почувствуйте разницу".

Рассказ бизнесмена об «отморозках» в системе госзакупок:

"Я уже давно работаю со структурами Министерства здравоохранения. Продаю им медицинские препараты. Привык к обычной ставке отката – 10% от суммы сделки. Смирился с этим, как с неизбежностью. И вдруг, внезапно, её поднимают сначала до 20%, а потом и до 30%.

Министерские чиновники, конечно, понимают, что я не могу работать себе в убыток и поэтому буду добавлять к стоимости своего товара эти 30%, плюс мой собственный интерес. В результате общая цена закупки будет расти, а количество закупаемых препаратов будет падать. Медицинская система Молдовы от этого лишь проиграет. Чиновники всё это хорошо понимают, но процент отката, тем не менее, не уменьшают.

Объясняют, что времена, дескать, трудные настали, что со многими приходится делиться, в том числе и с «ребятами из силовых структур», которые контролирует их деятельность. Как говорится, такие вот времена".

Рассказ друга заместителя министра о том, как друг его «отблагодарил»:

"Когда мой друг был ещё не заместителем министра, а лишь простым политиком, да ещё и оппозиционным, мне частенько приходилось ему помогать. То талоны на бензин подкину, то машину ему отремонтирую, то рекламу ему в СМИ проплачу. Но однажды фортуна повернулась, наконец, к нему лицом: партия, в которую он «перескочил» буквально накануне выборов, пришла к власти, и моему другу досталасьь должность заместителя министра в одном очень «хлебном» министерстве.

По счастливому совпадению, у меня давно уже лежал в столе интересный проект, который это министерство могло бы поддержать. Для того, чтобы его рассмотрели, требовалась виза заместителя министра. Этот проект был выгоден и всей стране, в нем не было только моего личного бизнес интереса.

Мой друг долго и вдумчиво читал составленное мною письмо относительно этого проекта. Потом, наконец, сказал: «Хорошее дело. Я, безусловно, поставлю свою визу на твоём письме. Но ты тоже должен понимать, что поставить визу – это моя работа, это мой труд. А каждый труд, как известно, должен быть оплачен. Ты, конечно, мне раньше много помогал, поэтому с тебя, как со своего друга, я возьму меньше, чем с других. Но всё-таки возьму, так как иначе я не смогу выполнить свою личную программу, которую наметил себе, идя на эту должность.

Моя личная программа предусматривает покупку новой шикарной квартиры и дорогой машины. Так что, извини меня, ничего личного. Это просто мой новый бизнес». Как говорится, дружба – хорошо, а деньги ещё лучше".

Рассказ «грантоеда» о том, как он и его доноры пытались помочь школам Молдовы:

"Выделила как-то мне и моим коллегам одна небедная западная страна приличный грант для поддержки системы образования в Молдове. Сумма где-то более 30 тысяч евро. Потратить её нужно было в одной из молдавских школ - помочь сделать ремонт помещений, закупить новое учебное оборудование. Обрадовались мы, наметили программу действий и взялись за дело.

И вдруг – неожиданный для нас «прокол». Пришли мы в одну школу. Директор встретил нас ласково, нашу программу одобрил, но потребовал лично себе 10% от этой суммы. Это нас не устраивало, поэтому пошли в другую школу.

Но там точно такая же картина. Мы тогда спрашиваем: «Вы что, господа педагоги, с ума что ли сошли? Это ведь мы даём вам деньги на ремонт школы, а не вы нам. Так за что же тогда откат»? Они посмеялись над нашей наивностью, и отвечают: «Да за то нам откат положен, что мы вас пускаем в нашу школу и даем вам возможность работать здесь по освоению своих грантов!».

Вот такая история. Плюнули мы на свои планы, сообщили обо всём этом своим донорам. Деньги они, конечно, тут же отозвали. А школа так и осталась без ремонта. Как говорится, в каждом монастыре, то бишь школе, свои порядки".

Рассказ крупного зарубежного финансиста,пытавшегося открыть свой банк в Молдове:

"У меня и моих партнеров по бизнесу много свободных денег, поэтому мы решили однажды открыть свой банк в Республике Молдова. Нашли нужного человека в Кишинёве, который вывел нас на одного молдавского министра, близкого друга главного банкира Молдовы.

За то, что он вывел нас на министра, попросил 10 тысяч долларов. Потом сам министр за то, что пообещал вывести нас на главного банкира Молдовы, попросил 100 тысяч долларов.

Тут мы спросили себя: «А за что же это мы должны платить? Только за то, что искренне желаем привести в эту страну свой собственный капитал, да ещё и готовы им здесь рисковать»?

Ну, нет! Так бизнес не делается. Поэтому плюнули мы на все свои планы в отношении Молдовы, и разместили свои деньги в другой стране, где с нас никто не только ничего не потребовал, но ещё и сказали нам большое спасибо".

Рассказ молдавского студента о «честных» и «нечестных» преподавателях:

"Неправда, что в молдавских вузах совершенно нет честных преподавателей. В нашем вузе, например, есть честные преподаватели. Они никогда не берут денег с хорошо успевающих студентов, которые не боятся никаких экзаменов. Деньги они берут только с тех студентов, которые плохо учатся и поэтому не могут самостоятельно сдать зачет или экзамен. И это, думаю, вполне справедливо. А иначе, как учиться, если у тебя нет никаких способностей к учебе?

Но в молдавских вузах есть также, к большому сожалению, и нечестные преподаватели. Они такие жадные и нахальные, что требуют денег вообще у всех студентов, в том числе и у хорошо успевающих. И те вынуждены давать им деньги, так как иначе им обеспечен провал на экзаменах и зачетах. Независимо от того, насколько хорошо они знают предмет. Как говорится, ученье – свет, а деньги – удовольствие."

Рассказ пациента муниципальной больницы о праве на получение лекарства:

"Попал я как-то в городскую больницу. Заболел крепко. Полис обязательного медицинского страхования я имел, поэтому в первый день пребывания в больнице мне давали все необходимые лекарства.

Но уже на второй день мне сказали, что все лекарства, нужные для лечения моей болезни, в больнице закончились. Но, смотрю, соседу моему с таким же диагнозом, как и у меня, лекарства продолжают давать.

Спрашиваю я у медсестры, почему это моему соседу лекарства дают, а для меня их вдруг нет? Она прямого ответа мне не даёт, но намекает, что вот сосед мой, дескать, сумел найти нужный подход к тому человеку, от которого зависит выдача лекарств.

Спросил тогда я у соседа, что же это за такой особый подход? Тот посмотрел на меня с сожалением, как на безнадежно больного, а потом оглянулся по сторонам, и тихо говорит: «Да никакого особого подхода тут нет. Всё как обычно. Даёшь деньги нужному человеку – получаешь лекарства».

Рассказ адвоката о пропавших показаниях важного свидетеля:

"Вел я как-то одно сложное дело в суде, причём полностью был уверен в своём выигрыше. Хотя в этом деле были интересы человека, известного своей подлостью и хорошими связями в судебных кругах. Но у меня на руках был сильный козырь - показания одного важного свидетеля, которые ничем и никак нельзя было перебить.

И вот процесс подошёл к своему завершению. Судья огласил приговор. Он оказался, однако, в пользу оппонента моего клиента. Я был просто в шоке. Как это могло случиться? Тут же подаю протест. Поднимаем дело.

И тут я вижу, что в нём нет показаний того самого ключевого свидетеля. Тогда ещё не делали официально аудиозапись показаний свидетелей, но мы сделали её для себя. С этим сильным аргументом мы – я и мой клиент – снова проходим все судебные инстанции, будучи уверенными в успехе. Но, увы! Процесс длиться уже почти 5 лет, и конца – края ему не видно. Судебная мафия своих не сдает".

Все эти рассказы - из разных периодов независимости Республики Молдова. Уверен, что у каждого молдавского гражданина таких рассказов из собственного опыта наберется великое множество.

Поэтому в «расстрельный список» можно внести практически всех, кто в нашей стране имеет хоть какую-то власть. Так что же нам теперь остаётся делать?

Первый вариант: Надо смириться

Это значит, что надо и дальше жить и выживать в этой порочной «системе ценностей», надо молчать, терпеть и приспосабливаться к ней. Но это будет очень плохая жизнь, так как запросы коррупционеров будут расти в зависимости от их потребностей, а их потребности не знают предела.

И может наступить момент, когда то для одного, то для другого из нас не найдется больше места в этой постылой жизни, когда нас просто вычеркнут из неё. Собственно говоря, с сотнями тысяч молдавских граждан это уже случилось.

Второй вариант: Надо добиваться смены власти

Но что это принципиально изменит? Недавно, в одной телепередаче, в которой я также принимал участие, некий оппозиционный политик заявил мне, что сейчас, мол, в Молдове все воруют, поэтому всё плохо, а вот если к власти придет его партия, то они воровать не будут, и всё в Молдове станет очень хорошо.

Не хватило, к сожалению, времени передачи, чтобы публично расспросить этого политика, почему же тогда, когда верхушка его партии была у власти, в нашей стране вовсю создавались мощные мафиозные группы по интересам?

Почему именно в те времена в Молдове возникли монополисты по продаже рыбы, мяса, зерна, грузовых вагонов и т.д. Они – этот политик и его коллеги - что, были вне этого процесса? Очень в этом сомневаюсь.

Третий вариант: Надо добиваться слома коррупционных систем

У нас уже есть положительные примеры в этом деле. Например, в нашей стране отладили систему получения различных документов, за которые отвечает Министерство информационных технологий и связи. Все те, кто получал молдавский паспорт, могут подтвердить, что там нет не только очередей, но и возможности для коррупции.

Но, в то же время, система выдачи разного рода справок и документов, за которые отвечают примарии, практически всегда имеет коррупционную составляющую.

Но есть опыт страны, где многое сделали, чтобы побороть коррупцию.

Опыт Грузии для Молдовы

Реформа системы управления и борьба с коррупцией

В результате всех этих реформ чиновники в Грузии потеряли право «на кормление». Они перестали обирать граждан. Для многих в Молдове это кажется сущей фантастикой, но это, на самом деле, именно так.

До реформ президента Михаила Саакашвили государства, как такового, в Грузии не было. Страной управляли «воры в законе», коррумпированные милиционеры и чиновники-феодалы. Почти как в Молдове, только у нас правят «партийные вожди в законе». Поразительны были результаты опросов детей в школах Грузии в начале 2000-х годов: 75% мальчиков мечтали стать «ворами в законе», а около половины девочек мечтали выйти за них замуж.

Поэтому основное внимание в Грузии было уделено реформе правоохранительной системы. И начали её с войны против «воров в законе». Сделать это, однако, было не так просто. «Воры в законе» имели неограниченное влияние в Грузии. Известны случаи, когда главного «вора в законе» в аэропорту Тбилиси встречал лично министр внутренних дел и с кортежем отвозил его домой.

Президент Грузии Михаил Саакашвили добился принятия закона, который дал возможность нанести удар по воровскому сообществу. Отметим, что грузинский закон, направленный против организованной преступности, был практически скопирован с аналогичного итальянского закона 1992 года. По этому закону за участие в воровских сообществах полагалось от 5 до 8 лет тюрьмы, а за статус «вора в законе» — от 7 до 10 лет. Реформаторы сыграли на особенностях воровского «кодекса чести», в соответствии с которым «коронованный вор» не имеет права отрицать свой статус. В течение относительно короткого времени в маленькой Грузии было арестовано около 200 «законников», а остальные просто сбежали в Россию.

После того, как «воры в законе» перестали влиять на чиновников МВД, президент Михаил Саакашвили начал преобразование самого этого ведомства. В короткий срок была проведена серьезная структурная реформа милицейских ведомств, часть которых была упразднена вообще, а часть слита и объединена друг с другом.

Наиболее коррумпированную структуру – ГАИ – упразднили совсем. Из 85 тысяч старых сотрудников МВД были уволены 75 тысяч, а весь состав ГАИ - 14 тысяч человек - уволили в один день. В течение нескольких месяцев за порядком на дорогах в Грузии не следил вообще никто. И ничего. Катастрофа не наступила. В какой-то момент в МВД оставались только сугубые профессионалы, занятые непосредственно расследованием преступлений, да ещё преподаватели, интенсивно обучающие новых сотрудников, теперь уже полицейских.

Одновременно с этим в несколько раз повысили зарплату полицейским, доведя её до уровня гораздо выше среднего по стране, и установили жёсткую ответственность за коррупцию - за взятку всего в 50 долларов полицейский теперь отправляется в тюрьму на 10 лет. Был также организован постоянно идущий процесс провоцирования полицейских на взятку сотрудниками Службы собственной безопасности. В Молдове же только в этом году объявили о создании подобного ведомства, которое должно заниматься этой работой, но пока что-то ничего не слышно о каких-то успехах в его работе.

К полиции в Грузии стали предъявлять очень высокие требования. Например, приехать на место аварии или происшествия полицейские обязаны за 5 минут. Засеките когда-нибудь, за какое время полицейские прибывают в Молдове. Ждать придётся долго.

Итоги антикоррупционной борьбы в Грузии впечатляют. Сегодня почти 90% грузин доверяют своей полиции, а в ежегодном рейтинге «Transparency International» Грузия за восемь лет поднялась с 83-го на 35-е место. Но после ухода Михаила Саакашвили с поста президента Грузии её рейтинг снова опустился до 55 места. Хотя, по сравнению с Молдовой (102 место) и Россией (127), это весьма хороший показатель.

В ходе антикоррупционной кампании в Грузии чиновников, бизнесменов и криминал принуждали под страхом уголовного преследования возвращать государству «нетрудовые доходы». Эти деньги также были использованы при проведении реформ, пополнив внебюджетные фонды.

Одно из достижений реформы МВД – это создание сервисных агентств. В них выведены все услуги, оказываемые полицией. В их офисах можно сдать экзамен на права, растаможить машину, получить на неё номера и оформить техпаспорт. Там же можно получить разрешение на оружие и справку об отсутствии судимости.

Например, растаможить пригнанную из Германии машину, поставить её на учет и получить номера там можно всего за 15 минут. Клиенты агентств ничего не заполняют от руки. Документы из других ведомств им не нужно приносить на бумажных носителях - операционистки получают их через Интернет. Здесь же можно заплатить штраф за несвоевременную растаможку и погасить задолженность по налогам – для этого не надо бегать по офисам соответствующих министерств, так как их представители имеют кабинеты в агентстве.

Торговля «крутыми» номерами, которые так ценятся на Кавказе, поставлена в Грузии на поток, а доходы от этого идут напрямую государству. Кстати, стоимость такого номера (одинаковые цифры, фамилия владельца или имя любимой женщины) доходит до 6 тысяч долларов. Сдача теоретического экзамена на права тоже проходит через компьютер. Причем сдавать можно не только на языках, используемых в Грузии, но и ее соседей, в том числе на русском и турецком. Проходит сдача экзамена анонимно - экзаменуемому присваивается идентификационный номер. В случае провала претендент может прийти на пересдачу уже через неделю. Если теорию он сдает успешно, то сразу может идти на вождение. В тот же день может получить готовые права, причем без каких бы то ни было взяток.

«Взяточный» вариант в Грузии теперь заведомо убыточен - за такие «шалости» в агентствах наказывают очень строго. За три года работы агентств оттуда были уволены пять человек, трое из которых за взятки в 100-150 долларов отправились на нары на 8-10 лет.

В этой работе присутствует не только кнут, но и весьма ощутимый пряник. Зарплату сотрудников подняли до 600-700 долларов, что значительно выше уровня средней зарплаты в Грузии. Понятно, что полицейские за свои места держатся крепко.

Как это ни поразительно для жителей Молдовы, но в Грузии полицейские перестали брать деньги. Тех, кто брал взятки, тут же выгоняли. C этим там очень строго. Так, например, во всех полицейских машинах установлены видеокамеры и ведется запись разговоров экипажа, а также места происшествия – полицейские имеют право задерживать и опрашивать людей только в определенном секторе обзора камеры своей машины. Выезд на линию машины со сломанным оборудованием наблюдения может привести к увольнению экипажа и работника, выпустившего машину на линию.

Неудивительно, что за несколько лет уровень доверия к полиции в Грузии с нескольких процентов вырос до 82%. Но, самое главное, в стране сократилась преступность. Например, если раньше в республике воровали около 50 автомобилей в день, то сегодня - один в полгода, и поэтому машины никто не закрывает. И это притом, что на одного полицейского в Грузии сейчас приходится 324 гражданина, а до революции было 78.

Дебюрократизация

Перед реформами в Грузии провели опрос. Были разосланы опросные листы по многим департаментам с просьбой сформулировать, чем они занимаются. Оказалось, что есть много начальников департаментов, которые не могли сказать, чем они конкретно занимаются. То есть имело место абсолютно безумное просиживание штанов в креслах и «проедание» денег.

Началось повальное сокращение количества ведомств и численности чиновников. Это был первый пункт для начала кампании дебюрократизации. Начали её резко. Уменьшилось число министерств и ведомств – из 18 министерств остались 13, из 52 ведомств – только 34, а в оставшихся учреждениях прошло сокращение персонала от 40 до 50%.

В Тбилисской мэрии при президенте Эдуарде Шеварнадзе работало 2500 человек. При Михаиле Саакашвили – 800. В Министерстве сельского хозяйства до реформы было – 5347. После реформы осталось – 1028. В Министерстве экономики было самое маленькое сокращение – 48%. С 5200 до 3600.

В частности, было сделано немыслимое - отменены Пожарная охрана и Санэпидемстанция. И, что поразительно, после отмены Пожарной инспекции число погибших при возгораниях снизилось.

Упразднили обязательный техосмотр транспорта - и число погибших в ДТП в расчете на 1000 автомобилей снизилось с 1,79 в 2003 году до 1,05 в 2010 году. Количество лицензий, выдаваемых чиновниками и разрешительных процедур, контролируемых ими, сократилось с почти 1 тысячи до 140 штук.

Значительные преобразования были проведены в области здравоохранения и образования.

Здравоохранение

Был взят курс на передачу бизнесу в собственность больниц с обязательством не изменять профиль их деятельности в течение длительного времени.

Одновременно были введены ваучеры на оплату медицинских услуг незащищенным слоям населения (минимально необходимое медицинское обслуживание), остальные сами покупают медицинскую страховку либо медицинские услуги.

К этому надо добавить, что лечение социально значимых заболеваний в Грузии осуществляется за счет государства. Полностью оплачиваются медицинские услуги детям до трех лет и пожилым людям старше 60. Также была введена программа «Дешевое страхование», помогающая среднему классу приобрести страховку.

Образование

Был сделан упор на повышение компьютерной грамотности в начальной школе: все первоклассники в Грузии получают специальные ноутбуки. Была введена новая модель финансирования школы/вуза – система индивидуального финансирования: деньги «следуют» за учеником или студентом.

Так, например, бюджет школы/вуза зависит от количества учащихся. По отношению к вузам это касается абитуриентов, успешно сдавших вступительные экзамены и получивших финансирование от государства (грант). Школы с малым количеством учеников (провинциальные или высокогорные) получают дополнительную субсидию. В вузах, конечно, существует платное обучение.

Были введены единые вступительные экзамены в вузы, что позволило искоренить коррупцию при поступлении. Экзамены проводятся в один и тот же день по единой программе. Проводит их отдельная, независимая от Министерства образования, организация – «Национальный экзаменационный центр».

Вузы в Грузии обязали проходить обязательную сертификацию, при которой учитывается не только квалификация лекторов, но и площадь (от неё зависит количество студентов), наличие библиотеки, современной материально-технической базы и даже спортплощадки.

Социальный аспект реформы образования: много было сделано для учеников с ограниченными возможностями, школы начали оборудовать пандусами, специальными туалетами, школы-новостройки – лифтами.

И еще один интересный момент: было запрещено выдавать диплом о высшем образовании без знания английского языка. Не знаешь английского – не получаешь диплом. В Молдове можно было бы добавить также обязательное знание русского языка.

В комплексе все эти реформы привели к тому, что государственный аппарат стал работать более эффективно, а уровень коррупции и преступности резко снизился.

Но эти реформы не принесли бы столь весомых результатов, если бы не были дополнены экономическими реформами:разгосударствлением экономики, её максимальной либерализацией и практически неограниченной приватизацией.

Экономические реформы

А вот у нас, в Молдове, по-прежнему продолжаются споры, нужно ли проводить приватизацию или нельзя? Абсолютно бессмысленные дискуссии. Разве непонятно, что в наших условиях всё то, что не находиться в частной собственности, беспощадно разворовывается руководителями предприятий и теми политиками, которые за ними стоят!?

Отец экономических реформ в Грузии - Каха Бендукидзе в обоснование необходимости приватизации приводил три резона.

Во-первых, трансформация собственности из государственной в частную ведет к общему повышению эффективности экономики.

Во-вторых, приватизация ведет к снижению коррупции, которая, по его мнению, «возникает там, где деньги соприкасаются с государством».

И, наконец, в-третьих, продажа госсобственности — если проводить ее правильно — это хорошая прибавка к государственному бюджету.

Грузия взяла курс на максимальное открытие экономики. Большинство крупнейших госкомпаний было выставлено на продажу без каких-либо ограничений для покупателей. Как гласил заголовок газеты «Вечерний Тбилиси» в августе 2004 года, «в приватизации государственного имущества может принять участие каждый, были бы деньги…»

Никаких льгот для «национального капитала» не было. Единственное преимущество, которым могли пользоваться местные бизнесмены, это отсутствие языкового барьера и возможность первыми узнать о приватизации того или иного объекта из газетных публикаций.

Бендукидзе сразу объявил: для Правительства неважно, кто будет покупать государственные предприятия — грузинские, российские, американские или другие инвесторы. Главное — получить от приватизации как можно больше денег. Основными покупателями мелких объектов стали местные компании, крупных — иностранные.

Например, американская «Basel Group» в конце 2004 года приобрела за $15 млн Крцанисскую правительственную резиденцию — основную рабочую резиденцию Эдуарда Шеварднадзе близ Тбилиси. «Реально резиденция тогда стоила $9 млн. Продали за $15».

Некоторое время спустя дошло и до распродажи более серьезных объектов. В мае 2006 года крупнейший в стране оператор фиксированной связи - АО «Объединенная телекоммуникационная компания» - был продан за $90 млн дочерней компании казахстанского банка «Turan Alem». Тогда же казахстанский «Казтрансгаз» приобрел за $12,5 млн активы Тбилисской газораспределительной компании «Тбилгази» (сама компания находилась в состоянии банкротства).

Приватизация привела к качественному улучшению экономической ситуации. Например, российский собственник электрораспределительной компании в грузинской столице (государственная компания «Интер РАО ЕЭС») не пренебрег своими обязательствами даже во время российско-грузинской войны в августе 2008 года.

И что же дала приватизация? Она дала эффективных собственников. Среднегодовые темпы экономического роста в 2004–2007 годах составляли 9,3% — такие величины принято называть «экономическим чудом». Дело тут, конечно, не только в приватизации — Грузия, среди прочего, решительно упростила правила ведения бизнеса и либерализовала внешнюю торговлю, но роль успешного разгосударствления собственности сложно преувеличить.

Лозунгами грузинской приватизации вполне могут стать две фразы Кахи Бендукидзе: «Можно продать все, кроме совести» и «В государственной собственности может находиться только большая королевская печать». Такой подход позволил приватизировать не только гостиницы, но и объекты энергетики и водоснабжения. В отношении приватизации земли особенно важно то, что было отменено целевое назначение земли (кроме Тбилиси).

Итоги приватизации таковы: к 2004 году, при Эдуарде Шеварнадзе, в Грузии было приватизировано порядка 90% предприятий. За эти 90% предприятий было получено примерно 400 миллионов долларов. Осталось всего 10%, и за эти 10% после революции получили большую сумму, чем за 90%.

В отличии от Республики Молдова, в Грузии землю не отдавали бесплатно, её сдавали в аренду и выставляли на продажу. Всего было приватизировано 460.000 га государственных земель сельскохозяйственного назначения. Из них 300.000 га отданы в аренду. Арендаторы могут выкупить эту землю.

Для этого они должны были выплатить сумму, эквивалентную десятилетней арендной плате. Арендаторы могли внести в качестве первого взноса 20%, а потом платить постепенно. Но если они были готовы выкупить землю за 5 лет, то платить надо было всего 70% от общей цены. Если же арендаторы могли выкупить землю за год, то платили лишь 50%.

Наиболее прогрессивной была налоговая реформа. До революции в Грузии взималось 22 налога. После реформы осталось 6 налогов. Но и это число планируется уменьшить до 2.

Значительно были сокращены таможенные пошлины. Количество документов, требуемых для экспортных операций, сократилось с 9 до 4. В импорте из 32 осталось всего 3 тарифные ставки: 0%, 5% и 12%. Для большей части товаров, в том числе машин и оборудования, действует 0% ставка, а 12% применяет только к некоторым видам сельскохозяйственной продукции и стройматериалов.

Компанию любой формы собственности можно открыть в течение 13 минут. Для этого необязательно идти в госорган (регистрацией занимается не налоговая служба, а Минюст), можно обратиться в отделение банка, где есть уполномоченный Минюстом сотрудник.

Результаты реформ не замедлили сказаться. Грузия стала лидировать в целом ряде признанных международных рейтингов, касающихся легкости ведения бизнеса, антикоррупционности, привлекательности для инвестиций, скорости и глубины преобразований, улучшения делового климата, качества реформ законодательства, глубины либерализации экономики и т.д.

В международном рейтинге простоты и удобства ведения бизнеса, разрабатываемом Всемирным банком, Грузия поднялась со 150-го места, которое она занимала в 2004 году на 11-е место в 2009 году, опередив такие уважаемые страны, как Швеция и Финляндия, что является лучшим результатом среди всех развивающихся стран мира.

Реформы сказались на росте ВВП. Среднеговодовой рост ВВП колебался все это время в пределах 9-12%. Действительно, такие темпы называют «экономическим чудом».

Уменьшение налогов привело к увеличению их собираемости на 5% ВВП. Прямые иностранные инвестиции в 2004-2009 г.г. составили, например, в России - 0,75% к ВВП, а в Грузии 11,42%. Интересно, что очень часто это были российские инвестиции. Грузинские электросети, например, принадлежат российскому бизнесу.

Средняя зарплата в Грузии, по разным оценкам, выросла от двух до восьми раз. Некоторые эксперты объясняли этот успех внешней помощью. Но это не так. Известный российский экономист Илларионов пишет на этот счет: «До начала либеральных реформ в Грузии в 2004 году общие размеры внешней помощи этой стране были весьма внушительными и в отдельные годы превышали 9% ВВП. С началом реформ обозначился устойчивый тренд снижения удельного веса внешней помощи в грузинском ВВП — до 3,7% ВВП в 2007 году и 2,3% ВВП в 2009 году».

Реформы вызвали взрывной рост торговли, туризма, строительной и обрабатывающей отрасли. В результате структура экономики очень быстро изменилась в лучшую сторону. Американский журнал «Forbes», ежегодно оценивающий легкость уплаты налогов во всем мире, и вовсе назвал Грузию самым либеральным режимом Европы и четвертым в мире после Катара, ОАЭ и Гонконга.

Всего за шесть лет нищее и полуразрушенное Грузинское государство превратилось в бурно развивающуюся экономику, которая притягивает инвесторов со всего мира.

Чтобы преобразования стали необратимыми, Грузия подготовила и приняла Акт экономической свободы, цель которого – конституционно закрепить ключевые элементы реформ.

Положения этого Акта достаточно интересны для понимания того, что именно грузины считают достижениями в сфере экономической политики:

- Государственные расходы не могут превышать 30% ВВП.

- Дефицит госбюджета не может превышать 3% ВВП.

- Государственный долг не может превышать 60% ВВП.

- Создание внебюджетных фондов ограничено.

- Привязка бюджетных доходов к бюджетным расходам ограничена.

- Свобода от бюрократического вмешательства:

- Увеличение общего числа лицензий и разрешений запрещено.

- Создание новых регулирующих органов, в дополнение к существующим в настоящее время регуляторам в финансовой сфере, инфраструктуре и связи, запрещено.

- Ценовой контроль любого рода, включая контроль процентных ставок, запрещен.

- Владение государством банками и другими финансовыми посредническими институтами запрещено.

- Любые ограничения полной конвертируемости национальной валюты запрещены.

- Любые ограничения движения капитала, включая репатриацию прибылей и инвестированного капитала, запрещены.

- Ни один новый налог не может быть введен, ни одна ставка налога не может быть увеличена иным способом, кроме как с помощью большинства голосов граждан Грузии, полученных на национальном референдуме.

Комментируя «грузинское чудо», Михаил Саакашвили сказал, что пример его страны показывает: «Нет страны, которой не подходит демократия. Нет народа, которому не подходит бурное развитие. И не существует культурных особенностей, которые могут стать препятствием на пути свободы».

Так, может быть, власть в Молдове, взяв пример с Грузии, начнет сама самоочищаться и проводить реформы!? Или ей нужно помочь? Например, вывести на площадь 100 тысяч человек с требованиями борьбы с коррупцией и проведением реформ. Но в этом варианте есть опасность для власти, что только просьбами народ не ограничиться. И если власть сама не уйдет, её вывезут на свалку в мусорных баках. Тогда это будет антикоррупционный молдавский майдан.