Сталин и наши «левые». Они по-прежнему вместе

Напуганный беспощадностью власти крупных феодалов и неономенклатуры, тип «вечно недовольного» маргинала, сложившийся на всем пространстве бывшего СССР, люто ненавидит тех, кто богаче его, и легко хватается за красный флаг.

«...его личностные особенности значили

немного:

он скорее играл роль линзы,

улавливал и концентрировал волю народа,

чтобы затем фокусировать ее в нужной точке».

Джонатан Литтелл.

Благоволительницы

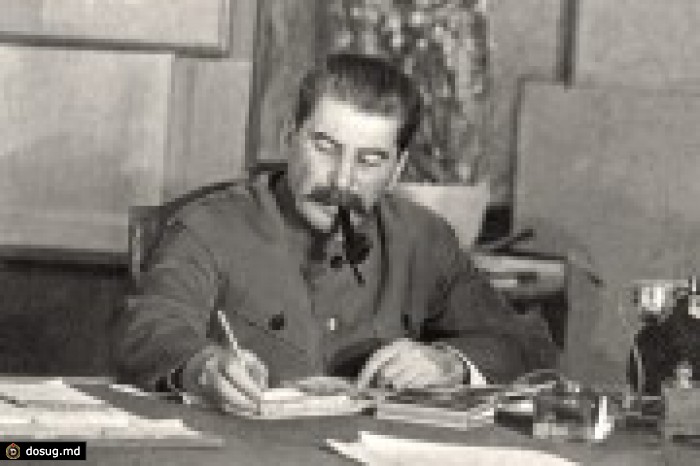

Очередная, уже 63 годовщина со дня смерти Сталина

породила предсказуемый поток славословий и хулы в адрес покойного

генералиссимуса. Впрочем, называть его покойным можно лишь довольно условно. В

социальном и политическом смысле Сталин скорее жив, чем мертв: оба его образа -

и мудрого вождя, и кровавого тирана, по-прежнему находят отклик в сердцах

миллионов.

Как и во времена его физической жизни, эти образы обращены

скорее к чувствам людей, нежели к их разуму. В потоке эмоций и в грудах

грязного белья покойного Иосифа Джугашвили, который, в отличие от Сталина,

давно и несомненно мертв, тонут, как в болоте, любые попытки разобраться в

природе сталинизма, как общественного явления.

Переломные эпохи выводят на сцену десятки и сотни тысяч

ярких фигур, большинство которых бесследно уходит в небытие. Но и тех, кто был

поднят наверх - волей судьбы, талантом или силой иных обстоятельств, тоже ждет

забвение, хотя и иного рода. Они, иной раз ещё при жизни, обращаются в миф -

подобно тому, как иногда минерализуются в камень мертвые кости, покрытые

когда-то живой плотью. И как окаменелость повторяет только форму кости, так и

мифы отражают лишь внешние черты людей, послуживших для них основой, наполняя

эти формы новым содержанием, зачастую, совершенно иным.

Эта статья - о сложном, противоречивом и до крайности

мифологизированном феномене, который мы привыкли называть «Сталин». Личность

Иосифа Джугашвили, его характер, вкусы и привычки, его манера одеваться,

грузинский акцент и трубка не представляют большого интереса для понимания

феномена Сталина. В лучшем случае, они добавят в общую картину пару

второстепенных штрихов. Сталин, как социальное и политическое явление, был

порожден глобальными переменами, охватившими все общество. Он изменялся под их

воздействием и продолжает изменяться, порой до неузнаваемости, и в наши дни.

Вместе с тем, этот социально-политический конструкт, находясь в центре

внимания, как мяч в игре, и сам влияет на идущие в нашем обществе процессы. Ни

одна из попыток изолировать Сталина от них не была, и не будет успешной до тех

пор, пока мифы о нем не утратят актуальности. А это случится ещё очень и очень

нескоро.

Рожденный эпохой

И те, кто проклинают покойного «Отца народов», и те, кто

поют ему славу, в один голос приписывают Сталину мистическую способность

диктовать свою волю многомиллионной стране. Но объективный взгляд на эпоху

говорит о другом: Сталин всегда выражал коллективную волю тех, кого он, якобы,

вел за собой. Сначала он, шаг за шагом, пришел к власти как наиболее

последовательный выразитель взглядов и устремлений активного меньшинства,

способного подчинить себе пассивное большинство населения бывшей Российской

Империи. Затем, с годами, по мере структурной консолидации советского общества,

Сталин становился выразителем взглядов и желаний все большей и большей части

населения СССР.

Такое положение Сталина исключало самочинные действия с его

стороны - он мог только лавировать между интересами различных групп, обладавших

властью и влиянием, формируя в каждый отдельный момент времени ситуативное

большинство: состав его менялся, но оно оставалось большинством. Будь это не

так, не умей он всегда улавливать в паруса политический ветер наибольшей силы -

и его бы отодвинули от власти. Впрочем, тот, кто пришел бы ему на смену был бы

вынужден делать ровно то же самое: улавливать общий вектор сил, сложившихся в

обществе, формулировать сумму этих устремлений в виде практических планов и

транслировать их в массы в форме политических решений.

Такая ситуация крайне ограничивала коридор возможностей

Сталина. В этом, впрочем, нет ничего необычного. Успешные диктаторы всегда

опираются на широкую народную поддержку, которую официальная пропаганда может

лишь приукрасить, но никак не заменить.

Попытка оспорить тот факт, что Сталин был, по сути,

персонифицированным портретом сначала большевистской партии - притом, отнюдь не

застывшим, а изменявшимся по мере изменений самой партии, а затем и всего

советского общества, его концентрированным выражением и отражением, неизбежно

заведет нас в логический тупик. Вот, приехав после Февральской революции из

туруханской ссылки в Петроград, Сталин, до приезда Ленина из эмиграции,

руководит деятельностью ЦК и Петербургского комитета большевиков: как без

поддержки большинства ЦК такое было возможно? Вот на заседании ЦК партии

накануне Октябрьского восстания Сталина критикуют за всяческие прегрешения. В

ответ он подает в отставку - но ЦК её не принимает! Те, кто только что

критиковал Сталина, хотят, чтобы он оставался на своем посту. По тому же

сценарию развивались события и после оглашения завещания Ленина.

Вот обличители Сталина пишут, что прибыв в 1918 году в

Царицын - будущий Сталинград и нынешний Волгоград - он «подмял под себя местные

советские и партийные органы и взял всю власть в свои руки». Что, сам, один,

без поддержки на месте? Вот те же обличители пишут, что Сталин «самовольно

сместил и расстрелял весь штаб военного округа». Что, вот прямо таки сам,

руководствуясь собственной волей и безо всякой поддержки? Сам ходил, и сам

стрелял?

Политическая биография Сталина, вплоть до 5 марта 1953 года,

досконально известна и изучена вдоль и поперек. И везде, шаг за шагом, и факт

за фактом мы обнаружим одно и то же: Сталина поддерживало абсолютное

большинство тех, от имени кого он выступал. По сути, за свое возвышение Сталин

заплатил отказом от политической индивидуальности. Любые его решения были

направлены на реализацию воли того сообщества, интересы которого он представлял

в данный момент. Эта тенденция видна и на примере конкурентов Сталина,

проигравших ему в борьбе за власть: причиной их проигрыша неизменно были

попытки утвердить и навязать большинству собственное, отличное общего, видение

ситуации.

Это означает, что изучение феномена сталинизма нужно

начинать вовсе не со Сталина. Изучать нужно, прежде всего, тех, чье мнение

Сталин выражал, и чьи планы претворял в жизнь.

Большевики, марксизм и реальность

Что в действительности представляла собой политическая

практика партии большевиков с марксистской точки зрения?

Напомню, что по Марксу никакая страна не может осуществить

переход к социализму, не имея развитой промышленности и «радикального класса,

связанного радикальными целями», пролетариата, если по Марксу, а также «ни одна

общественная формация не погибает раньше, чем разовьются все производительные

силы, для которых она дает достаточно простора». Кроме того, «новые более

высокие производственные отношения никогда не появляются раньше, чем созреют

материальные условия их осуществления в недрах самого старого общества».

Россия и близко не отвечала этим условиям, что, кстати,

признавал и Ленин в январе 1917. Она пребывала на стадии разложения феодализма,

а полноценный капитализм ей только предстояло построить. Но в 1917 году власть

стала ничьей: царизм выродился и рухнул, а Временное правительство обнаружило

неспособность управлять страной. Какие бы пропагандистские легенды не

накручивали позднее вокруг «штурма Зимнего», «залпа Авроры» и «Великой

Октябрьской Социалистической революции», действительность была менее эффектна.

Феодальный правящий класс разложился, а буржуазный ещё не сложился. Это дало

шанс группе решительных авантюристов в лице верхушки большевистской партии, и

они этим шансом удачно воспользовались. Власть в двух столицах была захвачена,

остальная страна пребывала в пассивной растерянности. Возник вопрос: а что

дальше-то делать?

Обстановка не располагала к теоретическим изысканиям. Россия

была на 90% крестьянской - так какая же там могла быть пролетарская революция?!

Россия уже три года воевала, а к октябрю фактически осталась без армии. Отнюдь

не по вине большевиков: русское командование не могло справиться с

дезертирством с первых месяцев войны. К 1917 году число дезертиров составило

35% от числа призванных. Для сравнения: в Германии эта цифра составила 1,5%, во

Франции - 2,8%. Широко распространилась и сдача в плен, где шансы выжить были

выше, чем на передовой - 95% русских пленных в итоге остались живы. На каждого

пленного немца приходилось по 15 русских пленных, всего же в плен сдалось без

малого 4 миллиона русских против 2 миллионов солдат и офицеров Центральных

держав, из которых, к слову, 1,7 млн. принадлежали к австро- венгерской армии,

развалившейся, как и российская, к концу войны.

Ничего нового в этом не было. В русско- японскую войну под

Мукденом из 293 тысяч русских солдат в плен сдалось более 21 тысячи, а ещё 60

тысяч дезертировало. Так что развал армии, да и всего российского государства в

целом, был многолетней тенденцией, а никак не заслугой партии большевиков.

Впрочем, масштабы дезертирства из всех армий времен гражданской войны, включая

и Красную, далеко превзошли все, что было раньше.

Легче всего сказать, что захват власти большевиками был

авантюрой. Но глядя из Петрограда, ситуация в Европе виделась

предреволюционной. Возможности капитализма казались исчерпанными, следом за

мировой войной логично вырисовывалась мировая революция, а с ней и повсеместное

разрушение капитализма, как изжившего себя социального устройства. На крайний

случай рассматривался и вариант социалистической революции в отдельно взятой

Германии, некогда осторожно высказанный Марксом. Тогда, по мысли большевиков,

промышленно развитая, с сильным пролетариатом и богатыми

социал-демократическими традициями Германия могла бы стать союзником России, и

получив в её лице надежный ресурсный тыл, паровозом потянуть Россию за собой в

социализм. Проект построения социализма в отдельно взятой России на повестке

дня не стоял.

Ни ясной стратегии, ни долговременного плана действий у

большевиков в тот момент не было, и не могло быть. Вопрос о том, каким,

собственно, должно быть новое общество в марксизме абсолютно не разработан. Он

и сейчас, спустя сто лет, разработан очень слабо, если, конечно, не брать во

внимание конъюнктурную стряпню родом из Института Марксизма-Ленинизма. А тогда

это была вообще темная область. Ну да, экспроприация капиталистической

собственности и диктатура пролетариата как инструмент создания пролетарского

государства. Но как конкретно пролетариату управляться со всем добром,

экспроприированным у капиталистов? Как организовать товарообмен? Как выстроить

отношения с крестьянством? А выстроить было надо, и немедленно, поскольку в

городах уже становилось нечего жрать, что, как известно, и было последней

каплей, давшей старт февральским событиям.

Помимо стратегической неопределенности существовала и куча

текущих проблем, хотя и разного масштаба, но жизненно важных даже каждая по

отдельности. Плюс масса оружия на руках у населения - уж винтовку-то дезертиры

прихватывали с собой, справедливо полагая, что в условиях российской

неопределенности, вещь это самая необходимая. Плюс всеобщее ожесточение за три

года войны, помноженные на привычку легко убивать, в сочетании с практическими

навыками.

Мирно развязать этот узел не смог бы никто, и скорбь по

разогнанному Учредительному собранию, как по упущенной возможности избежать

гражданской войны, насквозь фальшива. Ситуация допускала только силовой вариант

её разрешения. Большевики старались удержаться на плаву в потоке событий, им

было не до деликатности и теоретического пуризма. Сказки о продуманной

стратегии пропагандисты выдумали постфактум.

Примерно году к 1921-22 обстановка немного стабилизировалась

- но ситуация не радовала. Социальная революция явно зашла в тупик. Россия

просто не была к ней готова.

Новый класс

Положение большевиков к моменту перехода от военного

коммунизма к НЭПу, полностью описывала цитата из «Крестьянской войны в

Германии» Энгельса: «Самым худшим из всего, что может предстоять вождю

крайней партии, является вынужденная необходимость обладать властью в то время,

когда движение еще недостаточно созрело для господства представляемого им

класса и для проведения мер, обеспечивающих это господство. ...Таким образом,

он неизбежно оказывается перед неразрешимой дилеммой: то, что он может сделать,

противоречит всем его прежним выступлениям, его принципам и непосредственным

интересам его партии; а то, что он должен сделать, невыполнимо. Словом, он

вынужден представлять не свою партию, не свой класс, а тот класс, для

господства которого движение уже достаточно созрело в данный момент. Он должен

в интересах самого движения отстаивать интересы чуждого ему класса и

отделываться от своего класса фразами, обещаниями и уверениями в том, что

интересы другого класса являются его собственными. Кто раз попал в это ложное

положение, тот погиб безвозвратно».

Именно в таком положении и оказались большевики по итогам

пятилетней борьбы. Страна лежала в руинах и находилась в международной

изоляции. Победа в Гражданской войне обошлась так дорого, что более всего

походила на пиррову. Во всем мире капитализм стабилизировался и пошел в рост,

ни мировая, ни германская революция так и не случились. В самой России новое

общество тоже не складывалось. Попытка обойти товарно-денежные отношения

обернулась крахом, дополнив общую картину развала. Партия, приняв в свои ряды

множество искателей власти и наживы, была на грани полного разложения. Никакого

социализма не просматривалось даже в перспективе... И вообще было всё менее и

менее понятно: а что это за зверь такой - социализм?

С социализмом нет особой ясности и сейчас. Зато по поводу

переходного периода к социализму у Ленина не было сомнений ещё с 1917 года.

«Ступенькой к социализму» ему виделся спешно выдуманный им «государственно-

монополистический капитализм».

В отличие от последующих советских генсеков, от Хрущева и

далее, всё более и более мельчавших, и от нынешних «кремлевских карликов»

Путина и Медведева, в плане идей уже совершенно ничтожных, Ленин, конечно,

фигура сложная и многомерная. Но именно он создал идеологическое оправдание

бюрократического руководства, отделенного от большей части населения. Именно им

были разработаны основы государственной идеологии СССР, узаконившие, под видом

«социализма», видоизмененный, но не ставший от этого «социалистическим»,

феодализм, со всеми его феодальными прелестями, включая и фактическое

крепостное право. Иными словами, именно Ленин заложил ту основу, на которой

впоследствии вырос Сталин.

Итак, партия большевиков приступила к строительству

государственно-монополистического капитализма. Точнее, не столько «приступила»,

сколько последовала за ходом событий, неизбежно вытекавшим из уровня развития

России, ситуации, сложившейся за последние пять лет и интересов самой партии,

которая на тот момент была единственной властью, и вообще единственной

организованной политической силой. Под её руководством начал шаг за шагом

складываться новый правящий класс, названный впоследствии «номенклатурой».

Разумеется, складывался он не в один день. Процесс

формирования был сложным и включал интенсивную работу социальных лифтов. Вместе

с тем, ни о каком «широком участии рабочих и крестьян в управлении страной»

речь никогда не шла. Претенденты проходили несколько этапов отбора и

посвящения, доказывая на деле преданность новому сообществу и твердый разрыв со

старым окружением. Перечь требований был прост и строг: минимум старых связей и

принципов, энергичность, готовность учиться. Только так и можно было

сформировать устойчивую социальную среду, со своей специфическую мораль и

этикой.

Степень разрыва со старым окружением определяла возможный

потолок карьерного роста. Те, кто не мог или не хотел полностью отсечь старые

связи, какими бы они не были: хоть национальными, хоть религиозными, хоть

классовыми, притом, любыми - рабочими, крестьянскими или буржуазным - не

признавались новым правящим классом за своих. В лучшем случае их допускали на

нижние управленческие этажи, в качестве малоценного расходного материала.

Ситуация объективно требовала создания надежного механизма

отчуждения неофитов от старых социальных групп, а также выявления и изъятия

колеблющихся. Он был создан. Стержнем его стала готовность беспощадно

разоблачать любые отклонения от установленного поведенческого стандарта,

замеченные в новом окружении. Иными словами, эффективно работающий институт

доноса стал важнейшим инструментом социальной фильтрации, необходимой для

успешного формирования нового класса. А этот класс, в свою очередь, был

необходим для построения индустриализованного феодализма - единственного строя,

при котором партия большевиков могла удержаться у власти в сложившейся

ситуации.

Из функционеров в вожди

Абсолютная лояльность новому классу была главным критерием

ценности каждого его представителя. Все прочее - талант, решительность, уровень

образования, хотя и имели значение, но были второстепенны по сравнению с

этим.

Анализируя, факт за фактом и шаг за шагом, поведение самого

Сталина в этот период, можно увидеть, что все его действия и заявления отвечали

этому требованию. Абсолютная лояльность к формирующемуся номенклатурному классу

в целом, безошибочное чутье, позволявшее видеть общие интересы этого класса и

отделять их от интересов отдельных группировок, готовность без колебаний

принести в жертву классовым интересам любые личные связи - все это, вместе

взятое, и обеспечило Сталину постоянную поддержку большинства. Состав

большинства изменялся: Сталин последовательно громил любые группировки,

складывавшиеся внутри партии, добиваясь монолитности и сплоченности нового

социума. Но в каждый момент этой борьбы большинство неизменно оставалось за

ним, как за наиболее последовательным выразителем интересов партийной

номенклатуры в целом. Его противники были менее последовательны в защите этих

интересов, и чем менее они были последовательны, тем быстрее сходили с

политической сцены. Одновременно, и тоже в интересах нового класса, шло

уничтожение либо запугивание всех, кто проявлял избыток социальной активности,

неприемлемый для низшей части социума, но, вместе с тем, не был готов принять

мораль правящего класса, став его частью, либо не подходил для этого по

возрасту, способностям, уровню образования. Важнейшей функцией НКВД как раз и

стала утилизация такого человеческого материала.

Такая постановка вопроса была, по-своему, предельно честна.

Каждый, кто был готов всерьез и до конца отречься от старого мира, мог

попробовать войти в новую элиту. Разумеется, конкуренция была жестокой, а

проигрыш нередко означал и физическую смерть. Но тот, кто понял и принял новые

правила игры, кто был готов следовать им всегда и во всем, не делая никаких

исключений - тот получал хорошие шансы. И Сталин возвысился от

высокопоставленного функционера до обожествляемого вождя, участвуя в этом

марафоне хотя и с серьезного старта, но по общим правилам. Он рисковал всем,

как и его противники, но он сумел победить, а те проиграли.

Коллективизация: суть и смысл

В ходе коллективизации в селах была проведена операция по

формированию новых классов, суть которой описана выше. В условиях построения

госкапитализма в СССР она была и необходима, и неизбежна.

Организация сельского хозяйства по фермерскому типу плохо укладывалась как в

теоретическую концепцию госкапитализма, так и в практику индустриального

феодализма, создавая конкуренцию новому правящему классу. К тому же, и

климатические, и экономические и исторические особенности бывшей Российской

Империи объективно не благоприятствовали фермерству, что и показал в свое время

провал столыпинской реформы.

Коллективизация решала сразу несколько важных для новой

власти задач. Во-первых, новая структура сельского хозяйства давала наилучшие

возможности для включения его в общую плановую систему и для дальнейшей

индустриализации. Во-вторых, коллективизация позволяла подавить повстанческий

потенциал крестьянства, доставлявший массу хлопот не столько даже самими

восстаниями, сколько необходимостью постоянной профилактики тех, которые

вот-вот могли случиться.

Роль самого Сталина в ходе коллективизации была ровно той, о

которой уже сказано. Находясь во главе ЦК, он, с одной стороны, санкционировал

ограбление и высылку той части крестьянства, которая не вписывалась в

индустриально- феодальную модель, с другой, пресекал, насколько это было

возможно, действия отдельных групп номенклатуры, осуществлявшиеся в

узкогрупповых, а не общеклассовых интересах. Статья «Головокружение от успехов»

(газета «Правда», 02.03.1930) - самый известный, хотя и не единственный тому

пример.

В целом, все действия, предпринятые властью в ходе

коллективизации, были логичны и несли в себе только голую прагматику, и ничего

более. Крестьянство должно было быть подчинено правящему классу, а возможность

бунта - надежно подавлена. О том, насколько успешно это было сделано, можно

судить по письму Шолохова Сталину, датированному апрелем 1933 года. Рассказывая

о методах борьбы за плановую сдачу зерна уже после коллективизации, Шолохов, в

частности, пишет:

«В Плешаковском колхозе два уполномоченных РК, Белов и другой товарищ,

фамилия которого мне неизвестна, допытываясь у колхозников, где зарыт хлеб,

впервые применили впоследствии распространившийся по району метод "допроса с

пристрастием". В полночь вызывали в комсод, по одному, колхозников, сначала

допрашивали, угрожая пытками, а потом применяли пытки: между пальцев клали

карандаш и ломали суставы, а затем надевали на шею веревочную петлю и вели к

проруби в Дону топить.

В Грачевском колхозе уполномоченный РК при допросе

подвешивал колхозниц за шею к потолку, продолжал допрашивать полузадушенных,

потом на ремне вел к реке, избивал по дороге ногами, ставил на льду на колени и

продолжал допрос. В Лиховидовском колхозе уполномоченный РК на бригадном

собрании приказал колхозникам встать, поставил в дверях вооруженного сельского,

которому вменил в обязанность следить за тем, чтобы никто не садился, а сам

ушел обедать. Пообедал, выспался, пришел через 4 часа. Собрание под охраной

сельского стояло... И уполномоченный продолжал собрание.

В Ващаевском колхозе колхозницам обливали ноги и подолы

юбок керосином, зажигали, а потом тушили: "Скажешь,где яма? Опять подожгу!" В

этом же колхозе допрашиваемую клали в яму, до половины зарывали и продолжали

допрос. В Наполовском колхозе уполномоченный РК кандидат в члены бюро РК

Плоткин при допросе заставлял садиться на раскаленную лежанку. Посаженный

кричал, что не может сидеть, горячо, тогда под него лили из кружки воду, а

потом"прохладиться" выводили на мороз и запирали в амбар. Из амбара снова на

плиту и снова допрашивают.

Число замерзших не установлено, т.к. этой статистикой

никто не интересовался и не интересуется; точно так же, как никто не

интересуется количеством умерших от голода. Бесспорно одно: огромное количество

взрослых и "цветов жизни" после двухмесячной зимовки на улице, после ночевок на

снегу уйдут из этой жизни вместе с последним снегом. А те, которые останутся в

живых, будут полукалеками».

Но даже такое грубое насилие, осуществляемое в отношении

колхозников, уже не встречало с их стороны практически никакого сопротивления.

Всех, кто был способен сопротивляться, к тому времени выявили и уничтожили.

Крестьянство было подвергнуто подвергнуты селективному отбору, в ходе которого

и была выведена специфическая, удобная для эксплуатации в новых условиях и

целесообразная экономически порода «колхозников», а правящий номенклатурный

класс утвердил свою власть на селе.

Шолохов также цитирует рассказ одного из функционеров:

«В 1928 г. я был секретарем Вольского ОК Нижневолжского

края. Во время хлебозаготовок, когда применяли чрезвычайные мероприятия, мы не

стеснялись в применении жесточайших репрессий и о перегибах не разговаривали!

Слух о том, что мы перегнули, докатился до Москвы... Но зато целиком выполнили

план, в крае не на плохом счету! На 16 Всесоюзной партконференции во время

перерыва стоим мы с т. Шеболдаевым, к нам подходит Крыленко и спрашивает у

Шеболдаева: "А кто у тебя секретарем Вольского ОК? Наделал во время

хлебозаготовок таких художеств, что придется его, как видно, судить". - "А вот

он, секретарь Вольского ОК", - отвечает Шеболдаев, указывая на меня. "Ах, вот

как! - говорит Крыленко. - В таком случае, товарищ, зайдите после конференции

ко мне". Я подумал, что быть неприятности, дал телеграмму в Вольск, чтобы

подготовили реабилитирующие материалы, но после конференции на совещании с

секретарями крайкомов Молотов заявил: "Мы не дадим в обиду тех, которых

обвиняют сейчас в перегибах. Вопрос стоял так: или взять, даже поссорившись с

крестьянином, или оставить голодным рабочего. Ясно, что мы предпочли первое".

После этого Крыленко видел меня, но даже и словом не обмолвился о том, чтобы я

к нему зашел!».

«Это - не отдельные случаи загибов, - резюмирует

Шолохов, - это - узаконенный в районном масштабе - "метод" проведения

хлебозаготовок».

Письмо примечательно тем, что Сталин Шолохову ответил, чего,

как правило, не делал. Ответ его подтверждает вывод Шолохова, но в масштабе уже

не районном, а всей страны.

«Чтобы не ошибиться в политике (Ваши письма - не

беллетристика, а сплошная политика), - писал Сталин, - надо обозреть,

надо уметь видеть и другую сторону. А другая сторона состоит в том, что

уважаемые хлеборобы вашего района ( и не только вашего района) проводили

«итальянку» (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную Армию— без

хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), - этот

факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели «тихую» войну с

Советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов...»

Таким образом, то, что впоследствии назвали Голодомором,

было простым воспитательным мероприятием. Уничтожив или выслав всех, кто был

способен на открытое сопротивление, правящий класс целенаправленно и совершенно

рационально дрессировал оставшихся, наглядно демонстрируя им, что любое

неподчинение карается смертью. Тех же, кто будет покорен, накормят - ровно

настолько, чтобы они смогли работать дальше. Урок был усвоен раз и навсегда.

Для формирования индустриального феодализма он был объективно необходим, и

точно такие уроки, по тому же сценарию и теми же методами были преподаны

позднее и населению областей, присоединенных к СССР в 1939-40 годах.

Незабываемый 1937

К 1934 году в СССР было построено новое общество, с новым

классовым делением. Оно нуждалось в институализации. И с мая 1934 года, по

предложению Сталина началась разработка новой Конституции, которая должна была

сменить Конституцию 1924 года. Сталин возглавил редакционную комиссию, а также

подкомиссию по общим вопросам.

Разработчикам конституции предстояло, по сути, решить только

один, но крайне важный вопрос: о стратегии дальнейшего развития. Все прочее

относилось либо к технической работе, связанной с созданием сложного и

объемного документа, либо к сопровождавшей этот процесс пропагандистской

кампании. Что же касается стратегии, то здесь конкурировали два сценария:

идеалистический и прагматический.

Идеалистический исходил из того, что «госкапитализм»

является переходной стадией к «социализму». Для обеспечения возможности

дальнейшей эволюции предлагалось допустить участие низших классов в

альтернативных выборах в Советы. Такая, хотя и крайне ограниченная, демократия

обеспечивала механизм обратной связи с социальными низами, а в перспективе

давала возможность постепенно допускать их через Советы к участию в управлении

страной.

Прагматический сценарий исходил из интересов номенклатуры.

Он предполагал максимальную стабильность, без каких-либо перемен в будущем.

Работа социальных лифтов должна была быть минимизирована, а всякое влияние

низших классов на номенклатуру исключено.

Сталин, замкнувший на себя разработку Конституции, и давший

старт широкому обсуждению её проекта, внимательно отслеживал настроения

правящего класса, от которых был полностью зависим. По итогам их изучения в

окончательный текст, принятый 5 декабря 1936 года было внесено положение о том,

что «социализм» в СССР «победил», и «в основном построен». «Социализмом» же

была признана следующая триада:

- Два вида собственности на средства производства: либо государственная,

объявленная «всенародным достоянием», либо кооперативно- колхозная,

принадлежащая на паевом принципе членам конкретных колхозов и кооперативных

объединений;

- Единая плановая система хозяйства;

- Отсутствие «эксплуататорских классов».

Конечно же, это была чистой воды демагогия.

В СССР был построен именно и только индустриальный

феодализм, правящим классом, в рамках которого, стала часть чиновничества

(далеко не всё!) вошедшая в номенклатурные списки, что, по сути, было близко к

институту личного дворянство. Зачисление в списки гарантировало карьерный и

жизненный уровень, ниже которого член сословия мог упасть только в случае

изгнания из него. Правда, причиной изгнания могла стать малейшая нелояльность к

новому классу, и даже подозрение в таковой.

Новая конституция также провозглашала отказ от диктатуры

пролетариата и вводила всеобщее и равное избирательное право. При отсутствии

альтернативных выборов это было чистой формальностью.

Но безальтернативные выборы означали неуравновешенное

усиление номенклатуры, что лишало свободы маневра самого Сталина. И Сталин

попытался продавить альтернативность. И встретил бешеное сопротивление

партаппарата, порожденное крайней неуверенностью функционеров в своем будущем.

Ведь хотя Сталину раз за разом удавалось обеспечивать себе поддержку со стороны

большей части нового класса, в номенклатурных головах мало-помалу зрело

понимание того, что любой функционер, допустив ошибку в аппаратной игре, или

просто оказавшись не в том месте и не в то время, может легко стать частью

преследуемого меньшинства.

К началу 1937 года ситуация для Сталина стала критической.

Спасти его мог только упреждающий удар, причем, нанесенный опять-таки, по воле

большинства, в условиях начатой самими функционерами войны всех против всех. В

итоге, Сталину, в очередной раз, удалось переиграть своих противников, и

подавить, уже окончательно, любую возможность возникновения оппозиции. Этому,

как нельзя лучше, способствовала этика нового класса, основанная на всеобщем

доносительстве. Разумеется, в ходе репрессий досталось и тем, кто не имел

отношения к номенклатуре, но это были как раз те щепки, которые летят, когда

рубят лес.

Репрессии 1937 года завершили формирование в СССР

индустриального феодализма, придав ему логически законченную форму, и снабдив

механизмами стабилизации. В 1938 году некоторая часть арестованных была

выпущена - тем самым, номенклатура получила успокоительный сигнал.

Альтернативные выборы, как противовес её возможному сопротивлению, были Сталину

уже не нужны, и вопрос о них более не поднимался.

Небольшое отступление

Оценивая итоги построения нового строя в СССР, следует

принять во внимание и качество человеческого материала, находившегося в

распоряжении большевиков. В 1917 году российское общество в массе своей было

необразованным и косным. Процент грамотных не дотягивал и до 50. Промышленного

пролетариата, по самым щедрым подсчетам, было не более 5%, людей с высшим и

средним специальным образованием - не более 0,13%. Образованные люди не просто

составляли незначительное меньшинство, но находились, как правило, в изоляции

от народа, которого не знали и не понимали. Этот непреодолимый разрыв и привел

в конечном итоге многих из них на борт «философских пароходов».

Иными словами, процент людей, способных воспринять, хотя бы

в самом общем виде, идеи марксизма был исчезающе мал. Любая значимая группа

общества могла быть по своим взглядам только патриархально-крестьянской -

никаких альтернатив этому просто не существовало. И партия большевиков,

расширив свои ряды, тоже превратилась, говоря словами Энгельса, из партии

коммунистов в партию реакционных социалистов, в которой марксисты составили

незначительное и маловлиятельное меньшинство. Де-факто идеология большевиков

была в чистом виде идеологией народничества. Эта докапиталистическая и крайне

реакционная стихия и выдвинула в итоге Сталина, как лидера, готового

бескомпромиссно и в полной мере взять на себя роль выразителя её взглядов.

Из этих же реакционно-социалистических элементов

сформировался и новый правящий класс. Всмотревшись в условия принятия в

номенклатурные ряды, мы увидим Полиграфа Полиграфовича Шарикова: бездомного

пса, а затем энергичного карьериста, не обремененного идеологией, принципами,

социальными связями, зато легко, с лету, схватывающего правила игры - и

получающего в итоге руководящую должность в «подотделе очистки». Сказка,

конечно, ложь - но списана с натуры. Вот только happy end Булгаков выдумал:

загнать шариковых в прежнее состояние было уже невозможно. Они составили

абсолютное большинство нового правящего класса, а закрепленная в конституции

руководящая роль партии и безальтернативные выборы обезопасили их и от любой

критики снизу, и от необходимости идейного и культурного роста.

Последовательно, в несколько этапов, выбив всех, кто возвышался над шариковским

уровнем, Сталин получил хорошо управляемый инструмент личной власти.

С другой стороны, никакого варианта альтернативных действий

Сталина не было. Рискни он действовать иначе - и та же реакционная стихия в

считанные месяцы уничтожила бы его самого, выдвинув из своей среды другого

Сталина, поскольку сам Сталин как социальное явление полностью вытекал из

российских реалий и никакой альтернативы тоже не имел. Но Сталин все сделал

правильно: имея богатый опыт общения с уголовной средой, он прекрасно понимал

психологию и вкусы толпы шариковых, на которую опирался, и умело им потакал, и

в большом, и в малом.

Важным для понимания общей ситуации является то, что ничего

другого, кроме партии образца 1937 года на базе того человеческого материала,

которым располагали большевики, не могло быть создано в принципе. Более того,

прикинув вероятные альтернативы Сталину, приходится признать, что его приход к

власти был, пожалуй, наилучшим из всех возможных сценариев. Во всех других

случаях все могло быть примерно так же, но только намного хуже.

Экспорт контрреволюции

Стабильность положения номенклатурного класса и самого

Сталина, достигнутая по итогам 1937 года, была бы неполной, если бы не был

устранен ещё один фактор риска: международное коммунистическое движение,

безусловно, враждебное по самой своей сути глубоко реакционной ВКП (б).

К середине 30-х годов, в СССР находилось несколько десятков

тысяч зарубежных коммунистов, а также до четверти миллиона беспартийных

эмигрантов из капиталистических стран. Относительно высокий уровень образования

и значительный процент людей с действительно марксистскими взглядами в этой

среде, делали их совершенно чуждыми советской номенклатуре, а в связи с тем,

что они могли наблюдать советские реалии вблизи, и в течении продолжительного

времени, ещё и чрезвычайно опасными для международного имиджа СССР. Интересы

правящего индустриально-феодального класса настоятельно требовали, чтобы все

международные организации, базировавшиеся в СССР: Коминтерн, Профинтерн,

Коммунистический Интернационал Молодежи, и другие были зачищены, и приведены в

соответствие с уровнем ВКП (б).

Первыми были арестованы находившиеся в СССР основатели

зарубежных компартий, в прошлом - деятели левого крыла II Интернационала. За

ними последовала и вторая генерация - та её часть, которая не отвечала

номенклатурным стандартам, а таких среди зарубежных коммунистов было абсолютное

большинство. Аналогичные чистки проводились и в воюющей республиканской

Испании, где советские спецслужбы и карательные органы оперировали вполне

свободно.

Вместе с тем, было в основном сохранено, и приняло активное

участие в организации репрессий «руководящее ядро» Исполкома Коминтерна, о

котором Троцкий писал в 1937 году: «Аппарат Коминтерна состоит из людей,

прямо противоположных типу революционера. Действительный революционер имеет

свое, завоеванное им мнение, во имя которого он готов идти на жертвы, вплоть до

жертвы жизнью. Революционер подготовляет будущее и поэтому в настоящем легко

мирится со всякими трудностями, лишениями и преследованиями. В противовес

этому, бюрократы Коминтерна - законченные карьеристы. Они не имеют никакого

мнения и подчиняются приказам того начальства, которое им платит. Так как они -

агенты всемогущего Кремля, то каждый из них чувствует себя маленьким

«сверхчеловеком». Им все позволено. Они легко порочат честь других, так как у

них нет собственной чести. Это совершенно выродившаяся и деморализованная до

мозга костей организация держится в радикальном общественном мнении, в том

числе и во мнении рабочих, только авторитетом Кремля, как «строителя»

социалистического общества».

Свирепость расправ с зарубежными коммунистами объяснялась,

помимо всего прочего, ещё и страхом Сталина перед возможной консолидацией

марксистских компартий вокруг IV Интернационала во главе с Троцким. Шанс

уцелеть получали только те, кто был готов играть по номенклатурным правилам,

донося на своих товарищей и одобряя расправы над ними, в чем, так или иначе, и

отметились все без исключения будущие лидеры партий «братских стран».

Остальные, - те, до кого смог дотянуться Сталин, были выбиты

поголовно. Усилиями советской номенклатуры было уничтожено в разы больше

коммунистов, чем их погибло от рук нацистов, за весь период существования

Третьего Рейха.

Ущерб нанесенный руководством ВКП(б) международному

коммунистическому движению был непоправим, и, по сути, смертелен для него.

Именно он стал первопричиной его дальнейшего вырождения и упадка. Уничтожение

коммунистов, организованное Сталиным, породило цепную реакцию замещения

марксистских партий аналогами ВКП(б), построенными как и их основательница, на

фактическом отрицании марксизма. В дальнейшем, бывшие лидеры Коминтерна -

Готвальд, Ракоши и др. инспирировали в своих странах чистки и процессы по типу

тех, которые ранее происходили в СССР, и с тем же результатом. Так ВКП(б) под

руководством Сталина осуществила успешный экспорт антимарксистской практики и

идеологии по всему миру.

Сталин: его наследие и жизнь после

жизни

Итак, Сталин, как социальное и политическое явление возник в

результате попытки построения социализма в «отдельно взятой стране», условия в

которой для этого ещё не созрели. Характерно, что аналогичные Сталину фигуры

возникали везде и всегда, где и когда такие попытки предпринимались. Опора на

докапиталистические классы по причине отсутствия пролетариата, либо его

неразвитости и незначительной роли в обществе, равно как и отсутствие

необходимой материальной базы, всегда приводили к трагическим результатам,

причем, всегда одним и тем же. С той лишь разницей, что чем большей была

неготовность к социализму данной страны, тем более трагичными были и

последствия, в чем убеждает опыт Китая и Кампучии.

Вместе с тем, попытки обличения и осуждения лично Сталина,

либо, более широко, «Сталина и его окружения» представляются абсолютно

несостоятельными. Феномен сталинизма порожден не ошибками отдельных личностей,

а пробелами в марксистской теории, грубыми ошибками, допущенными в том числе и

самим Марксом, и его дальнейшими искажениями в угоду сиюминутным прагматическим

нуждам, чем особенно отличались российские "марксисты" - причем, не только

Ленин. Немалую роль сыграли здесь и объективные особенности развития

российского общества. Таким образом, осуждение Сталина, равно как и осуждение

сталинизма несет в себе ровно столько же смысла, сколько осуждение высокого

напряжения по результатам прикосновения к оголенным проводам. Законы

общественного развития следует не осуждать, а знать, и понимать.

Любопытно также проследить развитие сталинизма после смерти

Сталина и пресловутого «осуждения культа личности», оказавшегося, впрочем,

точно таким же симулякром, как и «построение социализма в СССР». Под флагом

«осуждения культа» Никита Хрущев попросту зачистил верхушку партии от возможных

соперников. Весь пафос хрущевского доклада и последовавшие за ним

реабилитационные ритуалы были направлены исключительно на функционеров,

репрессированных в период 1934-37, и лишь отчасти - 49-53 годов, когда

последствия войны породили необходимость в повторной аппаратной чистке. О

судьбе миллионов простых граждан ни Хрущев, ни его окружение даже не

вспомнили.

Очень показательно и дальнейшее развитие событий. Разоблачив

«культ Сталина», Хрущев поспешно начал создавать свой культ. Небольшой - ну,

это по масштабам личности, но скроенный по тем же лекалам. Он также предпринял

шаги по укреплению власти номенклатуры, и окончательному закабалению работников

на индустриально- феодальных предприятиях. В пользу правящей бюрократии были

безвозмездно национализированы все действительно

социалистические промышленные предприятия: более ста

четырнадцати тысяч кооперативных мастерских и артелей разных направлений,

находившихся в собственности работников и управлявшихся ими же.

О кооперативах, уничтоженных Хрущевым, стоит сказать особо.

Около двух миллионов человек, работавших в них, выпускали почти 6%

промышленной продукции, производимой в СССР, в том числе 40% мебели, 70%

металлической посуды, более трети трикотажа, 90% детских игрушек. Выпускали они

и высокотехнологичную продукцию. Так, первые советские радиоприемники, радиолы

и телевизоры делала ленинградская артель «Прогресс-Радио». Гатчинская артель

«Юпитер» делала стиральные машины, сверлильные станки и прессы, а во время

войны - автоматы ППС (да-да, представьте себе, их делало негосударственное

предприятие, и разработка автомата тоже шла за счет негосударственных средств,

по собственной инициативе, вне "правительственного задания"!). Примеры такого

рода можно было бы и продолжить. Достаточно сказать, что в системе кооперации

работало более ста конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и два

полноразмерных НИИ.

Уничтожив социалистическую кооперацию, Хрущев

поспешил заявить, что социализм в СССР построен уже «окончательно». Это

случилось в 1956 году, а в 1962, аккурат в 50-летнюю годовщину Ленского

расстрела, «народная власть» в лице двух «перевоспитавшихся» сталинистов:

профессионального аппаратчика Фрола Козлова, и профессионального карателя Иссы

Плиева уже вовсю расстреливала взбунтовавшихся от голода новочеркасских

рабочих. Так «разоблачение сталинизма» пришло к своему логическому финалу.

Прогноз Ленина о применимости к выдуманному им «госкапитализму» опыта Парижской

Коммуны, окончившейся, как мы помним, расстрелом последних коммунаров у Стены

на кладбище Пер Лашез, сбылся с пугающей точностью.

При Брежневе опасную тему Сталина старались не трогать.

Однако конституция «развитОго социализма», принятая в 1977 году ещё жестче

закрепила абсолютную власть номенклатуры.

Дальнейшие события также были абсолютно логичным развитием

индустриализованного феодализма, в недрах которого закономерно и

предсказуемо вырос периферийный пред-капитализм, типичный для зависимых и

сырьевых стран. Ни о каком «крахе» и «предательстве» СССР не было и речи -

просто в недрах куколки совершенно естественно и ожидаемо созрела бабочка.

Потомки шариковых набрали силу, осознали свою классовую принадлежность и

пожелали перемен. На смену диктатуре советской номенклатуры пришла диктатура

постсоветских неофеодалов, впрочем, совсем недалеко ушедших от своих корней, и

сохраняющих со времен СССР большую часть своих родовых,

номенклатурно-людоедских черт.

Сталин и не думал уходить

С распадом СССР реакционно-социалистическая стихия,

выпестованная и окрепшая в рядах ВКП(б)-КПСС и ведущая борьбу с

капитализмом за сохранение в обществе докапиталистических,

патриархально-сеньоральных отношений никуда не делась. Поначалу

растерявшаяся, и даже немного отодвинутая от власти, она быстро оправилась, и

успешно вернула утраченные позиции.

Причина такой живучести кроется в широкой социальной базе.

За 70 лет репрессивного отбора в СССР была успешно выведена

порода людей, идеально адаптированная именно к таким социальным

отношениям. Конечно, в силу того, что человек – существо социальное, и потому –

очень вариабельное, этот монолит постепенно размывается. Но перекрасившаяся

партноменклатура, по-прежнему правящая в Москве, и по-прежнему имеющая

многочисленных сторонников, партнеров и подельников по всему миру, сумела

выработать успешную систему мер для его сохранения. В основе этой системы лежит

примитивизация сознания постсоветского общества и предложение ему

соответствующих, достаточно примитивных, но эмоционально привлекательных,

идеологических конструкций. Как говаривал Ежи Лец, «скудость мысли

рождает мириады единомышленников».

Что касается отношения к личности самого Сталина, то здесь к

услугам примитивных сталинистов всегда наготове и партнеры для спарринга -

столь же примитивные и столь же реакционные антисталинисты. Эта симметрия

питает жизнью обе стороны, создавая иллюзию бурной общественной дискуссии,

когда одни истерично восхваляют личность покойного Вождя Народов, и превозносят

его достижения и добродетели, а другие, в пику первым, столь же истерично

обличают его злодейства. Между тем, и поклонники Сталина, и его обличители

удивительно похожи друг на друга. Несмотря на внешнюю разность подходов, у них

гораздо больше общих черт, чем отличий.

И восхваление, и обличение Сталина, в абсолютном большинстве

случаев ведется на уровне его личности, безо всяких попыток увидеть и осознать

довольно очевидную, вообще-то, истину: воля одного человека, сколь бы гениален

и харизматичен он не был, не может на протяжении 30 лет определять судьбы

двухсотмиллионной страны. Когда речь идет о сотнях миллионов, личность, даже

самая яркая - не более чем зеркало, отражающее назад, в общество, уже

отраженные в ней общественные ожидания. А формируют общественные ожидания общие

законы развития социума.

Что касается самого Сталина, то он, как и любой человек, на

протяжении жизни постоянно менялся. В разные временные отрезки: до 1917 года, в

1917-22,22-30, 30-38, и так далее, Сталин актуальный значительно отличался от

«Сталина до» и «Сталина после». Образ Сталина в народном сознании тоже

причудливо эволюционировал, как при жизни Генералиссимуса, так и после его

смерти в 1953. Однако проследить и понять эту эволюцию рассматривая Сталина

обособленно от его эпохи невозможно. Менялось, очень непросто, российское, а

потом и советское общество. Менялся советский правящий класс: он шаг за шагом

коснел, замыкался в себе, становился все более реакционным, контрреволюционным

и антимарксистским. И Сталин, будучи лидером и знаменем правящего класса, тоже

менялся вместе с ним, в каждый момент своей жизни отвечая его запросам.

Менялось и отношение общества к правящему классу - и посмертный образ Сталина

тоже менялся, оправдывая общественные ожидания. Это образ никогда не терял

своей актуальности – именно по причине теснейшей связи Сталина с тем, что мы

сегодня называем «Русским миром». И, совершенно закономерно, что кремлевские

селекционеры в последние годы очень стараются привить путинский росток на

глубоко сидящие в сознании «Русского мира» сталинские корни. Корни же эти –

совершенно универсальны: по причине изменчивости Сталина его наследие легко

приложимо ко всем случаям жизни – эдакая людоедская Библия.

Этот универсальный набор, в сочетании с идеологическими

штампами времен Российской Империи и позднего СССР, и с мессианским бредом

казенного русского православия и дает ту лютую черносотенную смесь, которая

стала сегодня официальной версией «Русской идеи». Любопытно, что этот коктейль

на полном серьёзе преподносится как «левая идеология».

Впрочем, ничего нового здесь нет. Напротив, Россия и

«Русский мир», как обычно, на полтора столетия, отстают от мировых трендов. О

«рептильной социал-реакционности» много и подробно написал ещё Энгельс. Его

работы просто замечательно описывают нынешних постсовковых «левых»,

притом, во всех подробностях, и настолько точно, что совсем не нуждаются

в адаптации. Кажется, что они написаны вчера, буквально на злобу дня.

Всё остальное, помимо этой социал-реакционности, было

изгнано ещё в СССР, ещё из советских идеологических схем. Именно поэтому все

постсоветские «коммунисты» и «социалисты», формально протестуя против

«антинародного режима» - в том случае, если это «режим» не желает поделиться с

ними властью, по всем принципиальным вопросам легко смыкаются с официозным

«путинизмом». Который, в свою очередь, тоже являет собой вторичную версию

сталинизма, идеологически питаемую уже не мечтами о «светлом будущем», а тоской

о «светлом прошлом».

Такая профанация левых идей гораздо страшнее любого

открытого их отрицания. И образ Сталина зачастую является одним из стержневых в

таких идеологических конструкциях.

Напуганный беспощадностью власти крупных феодалов и

неономенклатуры, тип «вечно недовольного» маргинала, сложившийся на всем

пространстве бывшего СССР, люто ненавидит тех, кто богаче его, и легко

хватается за красный флаг. Но, вместе с тем, он готов вести борьбу лишь за

собственное благополучие в рамках существующих правил игры - отнюдь не за их

изменение и преобразование общества. «Постсовок» есть по своей сути продукт

докапиталистических отношений. Он вовсе не хочет их исчезновения. Он хочет лишь

изменить свое положение в этой системе, повысить свой статус, став, по

возможности, одним из феодалов, либо, в крайнем случае, получив доброго и

строгого хозяина, при котором «будет порядок». Он мечтает о возврате к системе

тотального контроля, в котором видит социальные гарантии для себя, о

предсказуемости и отсутствии рисков, от избавления от ужасной необходимости

думать и решать самому, принимая ответственность на себя. Он охотно

воспринимает разнообразные теории «социального партнерства», которыми

номенклатуры стремится подменить ненавистное им понятие классовой борьбы – и

как тут не вспомнить конституцию СССР 1936 года!

Такая подмена вовсе не является чем-то новым. Перед нами

давно известный и хорошо изученный фашизм. Ведь фашизм - это, прежде всего,

идеология классового примирения в рамках национальной корпорации: что у

Муссолини, что у Гитлера его суть сводится именно к этому, всё прочее – лишь

технические детали. И то, что набирает сегодня силу в России и пытается

утвердиться на всем пространстве бывшего СССР, выставив вперед портреты Путина

и Сталина, и крича о том, что, мол, «мы – левые силы», есть именно фашизм, в

самом чистом, откровенном и ничем не разбавленном виде. При этом, образ Сталина

играет двойную роль. Во-первых, он воплощает ту самую «сильную руку» о которой

так мечтает наш маленький, пожизненно-советский человечек, смертельно

напуганный сложностью большого мира. Во-вторых, он используется как обманка,

уводя дискуссию от вещей действительно важных и принципиальных, к мышиной возне

вокруг личности давно умершего диктатора. Который для одних «слава боевая» и

«юности полет» а для других - «кровавый тиран».

Между тем, ни то, ни другое неверно. Покойный Иосиф

Виссарионович Джугашвили, известный под псевдонимом «Сталин» был всего лишь

верным слугой породившего его феодально-номенклатурного класса. Им он остается

и сейчас, через 63 года после своей физической, но отнюдь не идейной,

смерти.

P.S. Первоначально эта статья была написана к 60-летию

со дня смерти Сталина. Но изменения в мире, произошедшие за последние три года,

и эволюция собственных взглядов, заставили меня внести в неё существенные

правки.

Опублікував:Аелекс Алекс